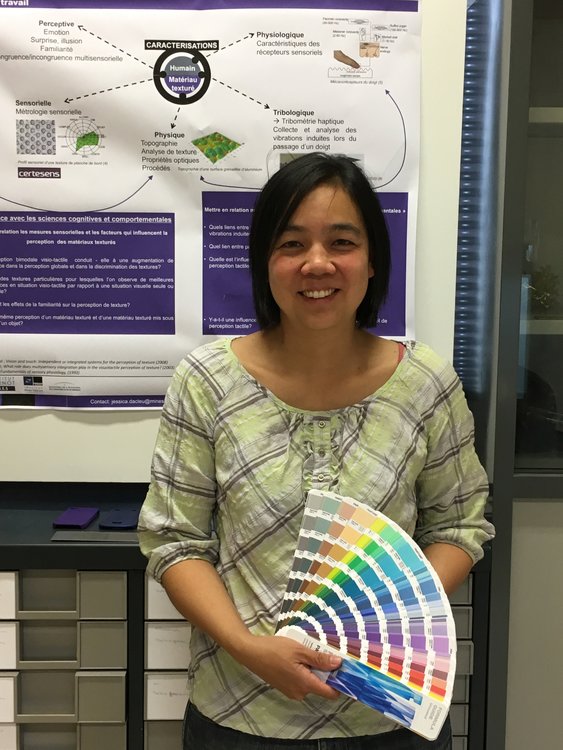

Jenny Faucheu, fabricante de matériaux

Publié par Christine Berton, le 29 juin 2017 3.5k

Comprendre la matière pour optimiser et fabriquer de nouveaux matériaux, l'enseigner aux futurs ingénieurs en innovation, deux métiers que Jenny Faucheu conjugue dans son métier d'enseignant chercheur à l'Ecole des Mines de St-Etienne

Rencontrer Jenny, c'est se balader sur la planète au fil de son parcours et au cœur des matériaux d'aujourd'hui et de demain

Asie, Maghreb, France - Un parcours nourri de cultures multiples

Mon père est français né au Vietnam. Ma mère est vietnamienne. Mes parents se sont rencontrés en France pendant leurs études. Ce sont des intellos, plutôt scientifiques. En Asie, la science, c’est ce qui prime dans l’éducation.

Après leurs études, ils sont partis comme coopérants au Maroc pour y former les premiers profs de physique-chimie de la fac de sciences de Rabat. Ils avaient prévu d’y rester deux ans, le temps de leur mission. Et puis, ils ont tellement adoré qu’ils y sont restés. J’y suis née et j’ai vécu là-bas jusqu’à mes 10 ans. Et aujourd’hui encore, j’ai plus d’émotion quand je rentre au Maroc qu’au Vietnam. Du coup, quand on me demande qui je suis, je réponds que je suis française avec une sensibilité et une culture maghrébines.

L’arrivée en France

Mes parents ont déménagé car c’était devenu une nécessité de rentrer pour que mes frères puissent faire des études supérieures. A l’époque, il n’y avait pas de larges choix d’études supérieures au Maroc. Mes parents étaient fonctionnaires et un double poste s’est libéré à Oyonnax. Mais ça n’a été qu’une parenthèse de deux ans car ensuite mon père a été muté à Besançon. Besançon, ça a été le vrai point de chute où j’ai fait mes études au collège et au lycée.

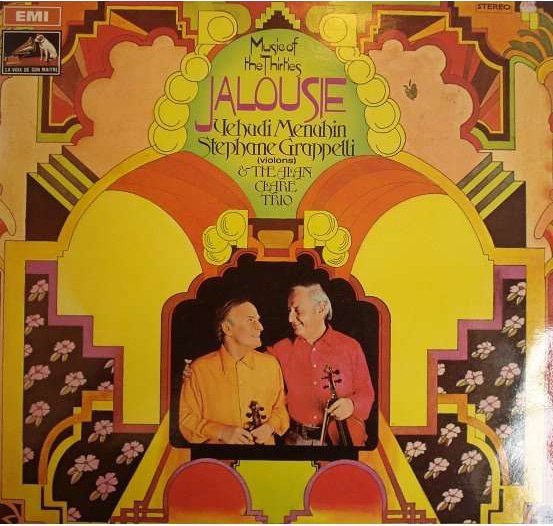

Un groupe de musique ?

Un album plutôt. Celui que Stéphane Grappelli a fait en duo avec Yehudi Menuhin. C’est jazzy et un peu balkanique aussi ! Mon mari est violoniste et je n’aime pas le son du violon… Mais cet album, c’est juste incroyable !

Des loisirs créatifs

En

dehors de la pâtisserie, je peins, je modèle, je bricole. Avec mon mari,

nous avons longtemps fabriqué nos meubles. Il est chercheur CNRS en

biomatériaux. Du coup, on aime les matières, les objets, et on aime

fabriquer.

Une devise ?

J’aime voir le verre à moitié plein. J’ai habité deux ans et ½ aux USA et là-bas, ils ont une façon de se forcer à voir le verre à moitié plein. La première fois que j’ai ressenti ça, j’ai eu l’impression qu’ils étaient faux, qu’il y avait un côté un peu trop superlatif, trop gentil. Mais en fait, j’ai hybridé ça avec mon côté râleur français. Du coup, j’aime toujours critiquer, mais positivement !

Son métier

Je suis enseignant-chercheur. C’est un métier typique de l’enseignement supérieur. En enseignement, la particularité aux Mines de Saint-Etienne, c’est qu’on est une petite école par la taille, avec beaucoup d’enseignants-chercheurs et finalement, on arrive assez bien à choisir les enseignements qui nous plaisent, à ne pas subir des enseignements pour lesquels personne n’a d’affinités.

Plus précisément, les axes de mon métier, ce sont les sciences des matériaux et celles de l’ingénieur... C’est justement à la rencontre de ces deux mondes que je me situe, avec des cours de science des matériaux adaptés pour l’ingénieur et en particulier, l’ingénieur en innovation.

Il existe en effet différents types d’ingénieurs. Certains vont être spécialisés dans la production, du contrôle de l’approvisionnement en matières à la livraison du produit fini en passant par les différentes phases de réalisation.

Et puis, il y a des ingénieurs qui interviennent sur l’innovation. Eux ne verront pas le produit fini, ils sont là pour imaginer les produits de demain, par exemple, les voitures ou les machines à laver.

Pour ces ingénieurs-là, plein de questions se posent : qu’est-ce qui va plaire aux futurs utilisateurs ? Quelles sont les contraintes pour l’usine ? Peut-elle fabriquer ce type de produit ?...

Ces informations et contraintes sont ensuite consignées dans un cahier des charges qui va permettre d’orienter peu à peu la façon de concevoir les nouveaux produits.

Quelle différence avec le chercheur ?

Le chercheur va plus s’intéresser à une composante spécifique du nouveau produit. Par exemple, pour un moteur qui n’existe pas encore, il va falloir chercher de nouvelles façons de le faire fonctionner. Dans certaines entreprises, il existe d’ailleurs des départements "Recherche Développement Innovation" en lien plus ou moins proches avec la production.

Dans le travail du chercheur, il y a aussi deux niveaux : un où l’on a envie que ce que l’on trouve serve à quelque chose. On doit alors regarder ce dont le monde de l’industrie a besoin et savoir ce que les industries sont capables de produire pour établir ensuite nous-mêmes un cahier des charges de nos recherches.

Mais parallèlement à ça, certaines recherches sont beaucoup plus prospectives. On se dit que dans 20 ans, les industries auront évolué. Dans ce cas, on se libère de certaines contraintes de faisabilité immédiate pour se projeter dans un avenir plus lointain où les fruits de nos recherches pourront servir à quelque chose.

Recherche et enseignement des matériaux

Comme je le disais tout à l’heure, l’ingénieur en innovation doit produire un cahier des charges. Dans ce document, il fait figurer les matières, les matériaux qu’il faudra utiliser. Et moi, je me situe là. J’ai donc une partie prospective qui me permet de déterminer les phénomènes qu’il est intéressant d’étudier et d’essayer de les incarner dans un matériau. Et l’autre partie de mon activité de recherche, plus proche du monde industriel, consiste à optimiser un matériau. Je change alors un peu les recettes existantes. Ce sont donc mes deux facettes de recherche.

Et tout ça fait écho à mon métier d’enseignante où, de la même façon, je fais des cours pour les futurs ingénieurs en innovation en particulier sur la problématique matériaux. Je leur apprends donc comment bien sélectionner un matériau quand ils ont des cahiers des charges mécaniques et des fonctions particulières à respecter. Par exemple, les matériaux qui permettent de produire de la lumière ou ceux qui permettent d’isoler de la chaleur. Et je leur montre comment bien réfléchir pour faire les meilleurs choix.

Une combinaison intelligente !

Dans mes recherches, il y a un des matériaux que j’aime beaucoup, c’est le matériau nano-structuré. C’est-à-dire qu’il a une morphologie particulière à l’échelle nanométrique submicronique, en-dessous du micron. Pour donner un ordre d’idée, un cheveu fait entre 40 et 100 microns (0,04 à 0,1 mm) de diamètre. Eh bien moi, je vais être sur une structure à peu près 1 000 fois plus petite que l’épaisseur d’un cheveu ! Et ce que je cherche à faire, c’est de combiner de petites briques qui mesurent une centaine de nanomètres pour fabriquer un vrai matériau bien réel. Donc, on imagine qu’il y a plein de petites briques qui s’empilent. Et en combinant ces briques qui ont des fonctions et des caractéristiques différentes, j’arrive à fabriquer un matériau qui, lui aussi, exprime des propriétés particulières.

Dernièrement, on voulait fabriquer des encres conductrices un peu élastiques qui puissent être utilisées sur du textile et qui viennent rendre conducteur ce textile pour le rendre intelligent en y installant des leds ou des capteurs. Et là, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit à la fois conducteur et vraiment déformable, on a combiné un polymère avec de toutes petites particules conductrices de ce qu’on appelle le graphène. C’est quelque chose qui n’existait pas et qui a été mis au point ici, dans le cadre d’un doctorat.

Un grand défi à venir ? Le dialogue avec les industries

Une fois que l’on a fait la démonstration d’un concept, on se demande comment en faire des produits, de vraies applications qui peuvent servir à des gens. Et ça, ça reste toujours le grand challenge dans les laboratoires académiques. Mais c’est un métier différent. Être capable de démontrer un concept, montrer comment ça marche et imaginer les leviers d’optimisation, ça c’est le métier du chercheur. Et le passage à l’industrialisation, c’est un dialogue qui devrait se faire de manière fluide avec les industries mais finalement, c’est un fossé qui existe encore vraiment aujourd’hui.

En tant que chercheurs, nous exprimons certains besoins c’est-à-dire qu’on essaie de sentir les tendances. Par exemple, on sent que l’électronique est arrivée à un point de maturation tel qu’elle pourrait être implémentée de façon efficace dans des textiles. On avait ainsi imaginé des couvertures pour les hôpitaux qui permettent de contrôler les signes vitaux des patients ou encore des applications pour les pompiers avec des capteurs de température. Parce qu’en fait, on a tellement bien travaillé en termes de matériaux qui isolent, que leur corps chauffe tout doucement et ils ne s’en rendent pas compte. Avant, ils avaient chaud d’un coup et leurs capteurs sensoriels leur renvoyaient donc l’information : « attention, tu as trop chaud, recule ! ». Désormais, ils ne se rendent plus forcément compte que leur peau commence à brûler… Du coup, l’idée, ce serait d’instrumenter leur équipement en inventant un nouveau système pour les prévenir que la température à l’intérieur de leur équipement est devenue trop chaude.

Au siècle dernier, la recherche a été essentiellement technologique, il suffisait de trouver quelque chose qui technologiquement était intéressant pour qu’un industriel s’en empare. Maintenant, c’est plus complexe. Il y a tellement de technologies disponibles qu’il faut désormais prouver aux industriels que l’innovation technologique peut aussi être un levier de création de valeurs. C’est pourquoi, dans le système d’appels à projets dédié au financement de la recherche publique, il y a des appels spécifiquement orientés vers les collaborations entre industriels et labo de recherche. Et c’est dans ces appels à projets particuliers que ce genre de combinaison peut être faite. C’est-à-dire qu’on peut très bien dire : « mon labo a fait la démonstration du concept et peut en fabriquer telle quantité. J’ai aujourd’hui besoin d’un industriel qui développe la fabrication. Répondons à cet appel à projets pour, ensemble, avoir les moyens de faire ce passage-là ».

Certains pays sont-ils plus dynamiques dans cette démarche pour favoriser le lien entre recherche et industrie ?

J’ai été chercheur aux Etats-Unis, et là-bas, le fonctionnement est complètement différent. Aux USA, il y a un gros système de mentoring avec ceux que l’on appelle les Principal Investigators (PI). Un PI, c’est en quelque sorte le chef d’un laboratoire. Son rôle, c’est de comprendre la société et de déterminer les stratégies de recherche de tout son labo. L’intérêt pour l’industriel, c’est qu’il sait qu’en allant voir tel PI, il aura l’information de tout ce qui se fait dans le secteur qui l’intéresse. Et, s’il arrive à convaincre le PI que ses problématiques industrielles sont intéressantes, ce chercheur-là pourra décider que son équipe mette toute son énergie sur ce dossier. Il est donc vraiment décisionnaire. Mais ce système a aussi de gros biais car il est très directif.

A l’inverse justement en France, chaque chercheur est vraiment libre d’avoir ses propres idées, ce qui est aussi un grand avantage. Mais pour l’industriel, c’est alors un nuage de chercheurs et cela manque de lisibilité. En France, on ne travaille pas là-dessus, on ne sait pas montrer ce sur quoi on travaille. Et du coup, l’idée domine que dans les laboratoires, la recherche n’est que

fondamentale alors que, finalement, on couvre tout le spectre de la

recherche académique.

En fait, je pense que ces deux dynamiques mériteraient de se rencontrer. Parce que, être complètement directif, ça tue la créativité nécessaire au chercheur. Mais d’un autre côté, on a quand même envie de chercher pour que ça serve à quelque chose ! Donc, ce serait intéressant de pouvoir augmenter notre visibilité. Alors, on participe à des congrès, énormément, où l’objectif est vraiment de communiquer mais on se rend compte finalement que, dans les congrès, les industriels ne se déplacent pas vraiment et on reste plutôt entre chercheurs…

Ses outils de travail : les matériaux, l’informatique, les microscopes

En Science des Matériaux, on a souvent 3 étapes. Chacune fait appel à différents outils.

La fabrication, l’élaboration

Là, on est dans une sorte de cuisine équipée avec tout ce qui permet de broyer, de mélanger, de cuire. Comme dans une cuisine, on mêle nos ingrédients et on fabrique.

La caractérisation

Ensuite, on veut voir à quoi ça ressemble. Et comme c’est tout petit, on observe au microscope, souvent au microscope électronique, en transmission ou à balayage.

On regarde les microstructures, on note à quoi elles ressemblent, leur morphologie et on voit si elles sont ordonnées comme on l’espérait.

Il y a aussi une autre facette de caractérisation liée à la propriété fonctionnelle que l’on recherche. Si par exemple on cherche un matériau plus résistant, on va le tester avec ce que l’on appelle des équipements de sollicitation mécanique qui entraînent des tractions, des flexions, … On va en quelque sorte torturer un peu le matériau mécaniquement pour tester sa robustesse. On peut aussi chercher d’autres propriétés fonctionnelles : la conductivité comme pour les textiles dont je parlais par exemple. Là, on regarde si le matériau conduit bien l’électricité d’un bout à l’autre de l’échantillon.

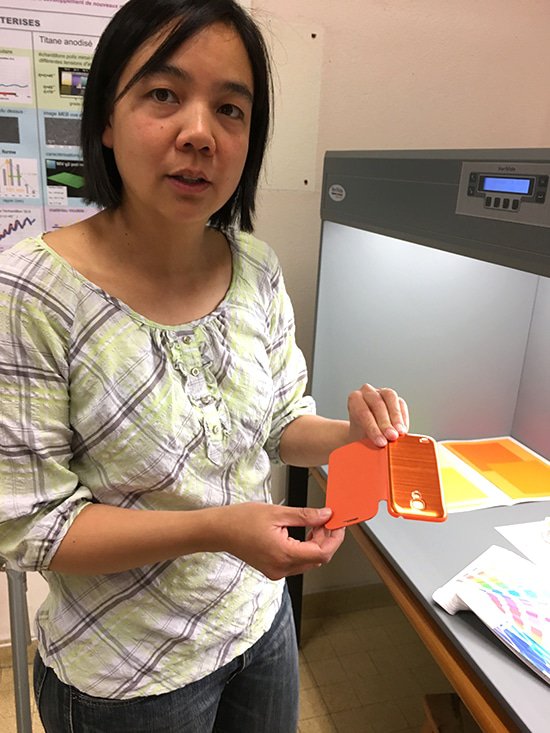

Les matériaux avec des effets visuels m’intéressent tout particulièrement. On observe la couleur sous différents angles, comment les couleurs changent, …

La modélisation

La troisième étape, c’est la modélisation. Faire une recette, fabriquer un matériau, ça prend énormément de temps. Du coup, avec des recettes très particulières, on en fabrique seulement quelques-uns : ceux que l’on appelle les matériaux modèles. Ensuite, on les caractérise et puis, on les modélise. C’est-à-dire qu’on va essayer de créer le même matériau mais numériquement, pour voir comment il se comporte numériquement. C’est donc beaucoup plus rapide puisque sur ce matériau virtuel, on peut changer les paramètres de composition, de recette ou de morphologie. Et on va se rendre compte qu’en changeant tel ou tel paramètre de tant de %, le matériau devient vraiment super intéressant au point que l’on va décider de le fabriquer réellement ! On va donc reboucler en reprenant notre recette en fonction des nouveaux paramètres, puis en caractérisant le matériau pour voir s’il est bien cohérent avec ce qu’on avait modélisé.

On utilise donc ces trois étapes-là pratiquement dans toutes les recherches en science des matériaux.

Un protocole bien défini, des outils très précis. Le hasard est-il aussi parfois un allié ?

Le hasard… Oui, je me souviens de son rôle lors de la première thèse que j’ai encadrée aux Mines de Saint-Etienne. On était partis sur un sujet de thèse bien défini et finalement, le technicien a sorti du réacteur un échantillon qui nous a émerveillés. Il était plein de couleurs. On s’est dit « Oh, il est vraiment trop beau ! ». Et finalement, on a laissé le protocole qu’on avait imaginé parce qu’on voulait comprendre ce matériau. Comprendre pourquoi il était si coloré. On a alors mis toute notre énergie sur sa modélisation pour comprendre les phénomènes qu’il y avait derrière. Et finalement, je trouve qu’on a bien fait parce que ça nous a permis de mettre en place des outils de modélisation qu’on utilise encore aujourd’hui. Finalement, cette rencontre fortuite avec ce matériau nous a forcés à creuser encore un peu plus la modélisation, le matériau virtuel. Et il nous a montré qu’avec ces leviers d’élaboration, on pouvait fabriquer d’autres couleurs, d’autres choses encore plus intéressantes. Et du coup, on continue à chercher et à élargir la palette de couleurs qu’on peut obtenir via cette méthode de fabrication.

Les qualités d’un chercheur ?

Il faut être tenace. Il ne faut pas se laisser démonter parce que, quand on est chercheur, on a beaucoup d’échecs quand même. Ce qui est important, c’est l’envie de comprendre. C’est là, je pense, qu’on se différencie du monde de l’industrie où il y a une demande, un besoin immédiats. Il y a des cycles finalement très courts de réussite et de productions. Le chercheur lui, il peut se permettre d’avoir plusieurs périodes de cycles. Il peut avoir un cycle très court. Par exemple, un industriel vient poser une question et notre expertise vient débloquer la situation. Ça peut être fait en 6 mois et c’est très bien.

Il y a des cycles un peu plus longs comme le cycle des thèses de 3 ans.

Et il y a des cycles encore plus longs qui sont sur plusieurs thèses et qui donnent d’autres perspectives.

Et donc en 3 ans, en 6 ans, on va forcément avoir des échecs. Et il faut savoir rebondir. Et toujours, avoir envie de comprendre. Même un échec il faut le comprendre pour avancer plus loin.

Donc, les qualités c’est ça, l’envie de comprendre et ne pas se laisser démonter.

La recherche, un travail solitaire ?

Non ! Tout seul, on n’arrive pas à grand-chose parce que les sujets de recherche aujourd'hui sont tellement complexes que ce serait un peu manquer de modestie que de dire qu’on est capables de les traiter seuls.

Mais y a-t-il une culture du collectif chez les chercheurs, une culture du partage de l’information et des avancées ?

Oui quand même. Dans l’envie de publier, c’est un peu une sensation de partage. On va lire ce qu’ont fait les autres labos, on va partir de ce qu’il savent, de ce qu’ils ont accompli, puis, on va ajouter notre pierre à l’édifice et partager cette nouvelle pierre pour que d’autres labos ensuite puissent partir de là où on est arrivés pour continuer.

Et même à l’échelle locale, sans parler de publications internationales, on est quand même organisés en équipes, en laboratoires. On a des équipements qui nous rapprochent, des compétences qui peuvent aussi nous rapprocher. Et, encore un autre niveau de collaborations induites, ce sont tous les systèmes d’appels à projets. Dans les appels à projets, on demande aux équipes de plusieurs labos de répondre ensemble. Il faut donc combiner des compétences pour répondre à des problématiques qui sont vraiment complexes. Donc du coup, oui, tout le système, toute la structuration est faite pour qu’on travaille en équipe, que ce soit localement dans un même établissement, nationalement dans les appels à projets ou à l’échelle européenne ou internationale avec les publications.

Quand tu étais enfant, quel métier voulais-tu faire ?

Quand je suis arrivée en France, mes parents m’ont abonnée à Science & Vie Junior. Et mon rêve, c’était de devenir journaliste scientifique et d’écrire des articles pour Science & Vie Junior !