Quelques plantes toxiques du Massif central Partie XIII : l'Aconit napel (aconitum napellus)

Publié par Jacques Bourgois, le 4 mai 2025 1.6k

Le printemps est revenu avec son cortège de fleurs dont les plantes toxiques. Ce treizième volet de la série traite de l'aconit napel, sans doute une des plus belles fleurs mais également la plus dangereuse. Elle appartient à la grande famille des renonculacées : c’est la plante la plus toxique sous nos climats, elle est ainsi appelée l'arsenic végétal. Son nom est dérivé du grec « akoniton » qui signifierait ‘plante vénéneuse’. Les 'vertus' de cette plante sont connues depuis l’antiquité grecque. En effet, selon la mythologie hellénique, c’est Hécate, déesse de la magie, qui aurait inventé le ‘poison aconit’, permettant ainsi à Athéna de transformer Arachné (mortelle qui excellait dans l’art du tissage) en araignée en lui disant « Vis, mais reste suspendue ! Tu te prétends si douée pour le tissage, et bien tu tisseras toute ta vie ».

Autres dénominations : Casque de Jupiter, Capuche de moine, Sabot du Pape

Cette plante est commune aux endroits humides des montagnes : on la trouve entre 500 et 2500 mètres d’altitude en bordure de ruisseau. Elle se trouve en colonies fournies dans tout le Massif Central mais semble rare dans les Monts Dômes et les Causses. Pouvant atteindre 1,5 mètre de hauteur cette plante pérenne très feuillée est surmontée, de juin à septembre, d’un épi caractéristique de fleurs bleues à violettes en forme de casque. La racine est un tubercule qui disparait à la fin de la végétation et qui est remplacé par un ou plusieurs tubercules plus jeunes qui assureront la floraison l’année suivante. Cette plante est si belle qu’elle est fréquemment cultivée dans les jardins, mais il vaut mieux l’admirer de loin du fait de sa toxicité.

Toxicité : Appelé ‘arsenic végétal’ dans l’Antiquité, l’aconit napel est connu pour être le poison le plus violent de notre flore. Toute la plante fraîche contient des alcaloïdes diperpéniques dont le plus puissant est l’aconitine qui est présent à une teneur de 0,3 à 3% dans le tubercule, 0,2 à 1,2% dans les feuilles et la tige, 1 à 2% dans les graines. L’aconitine étant lipophile, elle est facilement absorbée par la peau et les muqueuses, un simple contact peut provoquer des intoxications graves notamment chez les enfants. La dose létale est de 3 à 6 mg, ce qui correspond à 3 à 6 grammes de graines.

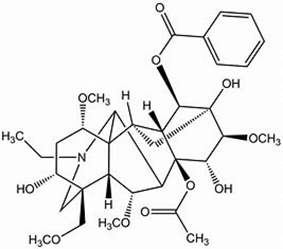

Aconitine : C34H47NO11

Les symptômes de l’intoxication apparaissent rapidement (20 à 30 minutes) après l’ingestion. Tout commence par des brûlures au niveau de la langue et des lèvres, puis des picotements au niveau des extrémités des membres. Apparait ensuite une paralysie des muscles puis 1 à 3 heures après l’absorption, la température corporelle s’abaisse, des troubles du rythme cardiaque apparaissent et la respiration devient plus faible, la mort survient par paralysie respiratoire. En cas d’ingestion accidentelle, il convient de conduire immédiatement la personne à l’hôpital, la probabilité de guérison est élevée si la dose absorbée est faible.

Les Gaulois et les Germains empoisonnaient leurs flèches avec le suc de l’aconit napel afin de faire pénétrer le poison dans les plaies.

Phytothérapie : L'aconitine a été utilisée dans la pharmacopée comme analgésique, antirhumatismal, anti congestif et sudorifique. Son emploi est à présent anecdotique du fait de la difficulté de son dosage. En revanche, elle est toujours utilisée en homéopathie pour dégager les voies respiratoires en cas de rhume ou bronchite du fait de ses propriétés expectorantes mais aussi pour soulager les douleurs nerveuses et réguler la tension artérielle.

Attention : les feuilles de l’aconit napel peuvent être confondues avec celles de l’angélique sauvage (Coscoll) qui se consomment régulièrement sous forme de salade en Roussillon. Chaque année, des accidents aux conséquences graves ont lieu par confusion entre Coscoll et Aconit napel. Les racines de l’aconit napel peuvent être également confondues avec celles du céleri ou du raifort, de nombreux accidents ont eu lieu du fait de cette confusion.

Un peu d’histoire et de légendes : Les Grecs font naître cette plante de la bave du chien Cerbère, le chien à trois têtes gardien des Enfers, qu’Héraclès a dû capturer lors de ses douze travaux. C’est par ce poison qu’Hannibal se suicida pour échapper aux prisons romaines. Agrippine a sans doute utilisé ce poison pour faire assassiné l'empereur Claudius afin que son fils fils Néron monte sur le trône. Un mélange d’aconit, de jusquiame et de cigüe fut proposé par l’ingénieur lithuanien Siemienowicz dans son traité 'Grand art d'artillerie' en 1650 pour remplir des boulets afin qu’ils dégagent des vapeurs toxiques sur l’ennemi : l’ancêtre des obus chimiques !

Dans le langage des fleurs, l’aconit symbolise la fausse sécurité comme un rappel de la dangerosité de cette fleur si attrayante.

L’Aconit tue-loup possède les mêmes propriétés que l’Aconit napel.

Pour en savoir plus :

Georges Becker, Plantes toxiques, Edition Gründ, Paris, 1995

Frantisek Stary, Plantes médicinales, Edition Gründ, Paris 1992

Fleurs familières et méconnues du Massif central, Edition Debaisieux, Beaumont 2000

Guide de la flore de Haute-Loire tome 1, Edition Jeanne-d’Arc, Le Puy-en-Velay, 2008

Guide de la flore de Haute-Loire tome 2, Edition Jeanne-d’Arc, Le Puy-en-Velay, 2010

ANSES, Fiche d’information, Plantes toxiques en cas d’ingestion, Maison-Alfort 2021 (ANSES-Ft-Plantes-toxiques-ingestion-2021.pdf)

Bienvenue sur le site des plantes toxiques (toxiplante.fr)

Plantes Risque (plantes-risque.info)

Microsoft Word - PLANTES TOXIQUES_web*_txtFR.docx (plantentuinmeise.be)

Liste des Plante toxique - Encyclopédie - Conservation Nature (conservation-nature.fr)

Nom des plantes et des toxines sur votre moteur de recherches favori