[Cercle Philo] #9 : RECHERCHE ET ENGAGEMENT - Extraits

Publié par Christine Berton, le 11 janvier 2022 1.8k

Tous les domaines de recherche sont-ils traversés par la question de l’engagement ?

Comment allier recherche scientifique et engagement citoyen ?

L’engagement dans la recherche induit-il une prise de risque ?

Le 29 novembre 2021, le Cercle Philo, proposé et animé par La Rotonde, engageait le débat sur la thématique "Recherche et engagement" en présence de Thomas Zanetti et Camille Roelens.

Enseignant-chercheur en géographie urbaine à l’Université Lyon 3, rattaché au labo EVS (Environnement Ville Société), Thomas Zanetti travaille sur des mobilisations d'habitants dans le quartier de La Guillotière dans lequel il vit. Thomas se présente comme un chercheur engagé car il fait également partie de 2 collectifs militants de ce même quartier lyonnais : l’un qui s’est opposé à un projet d’aménagement et l’autre qui lutte contre sa gentrification. C’est ainsi qu’il a été amené à réfléchir sur ce qu’impliquait le fait d’être à la fois chercheur (mais aussi enseignant puisqu’il fait travailler ses étudiants sur ce quartier), et militant sur le terrain. Il est par ailleurs membre du RGL (Réseau des Géographes Libertaires) qui cherche notamment à décloisonner le monde académique dans une approche de science ouverte qui vise une co-production des savoirs entre divers acteurs : chercheurs, usagers, citoyens, élus, etc.

Camille Roelens, Chercheur au CIRE, centre interdisciplinaire de recherche en éthique de l’Université de Lausanne, Camille Roelens nourrit des curiosités multiples : de la philosophie de l'éducation aux enjeux de l'Anthropocène, en passant par les transformations contemporaines des institutions et idéologies, l'(hyper)modernité, ou encore les questions socialement et politiquement vives. Camille se définit comme chercheur dégagé.

Avant de répondre à quelques questions, Thomas Zanetti et Camille Roelens présentaient leurs positionnements respectifs.

Thomas Zanetti : Je constate une injonction du milieu académique à argumenter, à justifier sa posture de chercheur engagé dès lors que cet engagement est assumé et qu’il est plutôt radical. Et cette posture génère des soupçons de moins de scientificité, ou en tout cas l’hypothèse que recherche et engagement sont un peu contradictoires : il faut donc rassurer, donner des preuves de scientificité supplémentaires lorsqu’on se dit engagé.

Au nom de la scientificité, beaucoup de chercheurs brandissent un principe, que j’estime illusoire, qui est le principe de la neutralité axiologique de Weber et la nécessité d’adopter une posture dégagée.

En fait, la posture de recherche engagée conteste l’hypothèse d’un dégagement absolu de la recherche et récuse l’amalgame qui est souvent fait entre neutralité et objectivité qui ne vont pas de pair.

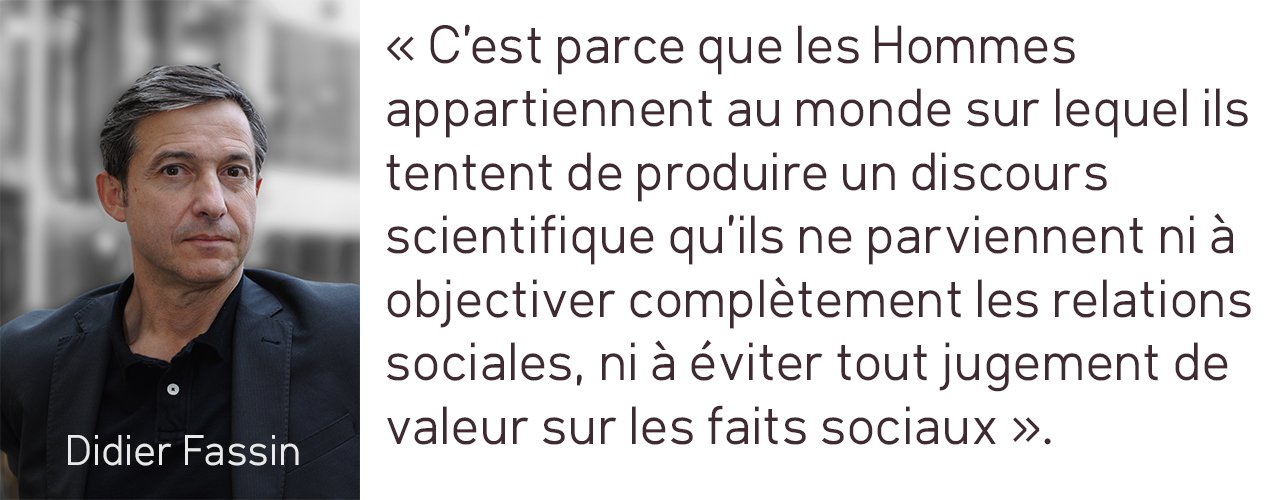

L’engagement, tout comme la distanciation d’ailleurs, sont intrinsèquement liés à la démarche de recherche. Une phrase de Didier Fassin résume bien les choses

En gros, on ne peut pas sortir de la société pour devenir chercheur, on est traversés de toutes parts par elle.

Donc pour moi, l’engagement ne peut pas être considéré comme étant par nature incompatible avec la scientificité. Il appelle en fait, tout autant que d’autres postures de recherche, un travail d’objectivation. Et à mon sens, il favorise une démarche réflexive pour finalement prendre conscience, réfléchir, examiner de manière approfondie sa propre démarche scientifique et ce qu’elle fait à son terrain. Cela permet justement au chercheur de mesurer sa subjectivité, d’en tirer parti tout en construisant évidemment un regard critique et distancié sur l’objet de recherche mais qui ne sera pas totalement objectif.

Je propose que l’on se demande si ce n’est pas plutôt la rigueur scientifique qui entrave l’engagement et sa capacité à changer l’ordre social en imposant une sacro-sainte distance, un refoulement des émotions et une censure de l’attachement alors qu’on est des hommes et des femmes avant tout et qu’on est forcément traversés par ces choses-là.

Camille Roelens : Quand je dois expliquer la formule "dégagée", je pars d’une référence plus humoristique que scientifique qui est la référence à Desproges. Quand on lui demandait s’il était un artiste engagé, il répondait qu’il était un artiste dégagé.

Évidemment, dans le cas de Desproges, on voit une posture clairement individualiste. Mais il y a aussi cette idée d’une méfiance en fait de la capacité à parler pour quelqu’un d’autre que pour soi-même. On peut parler dans l’espace public, on peut faire une proposition d’interprétation des choses, mais dans l’idée qu’on a intérêt à être prudents et même à se méfier de sa propre propension à passer de l’interprétation à la prescription de ce qu’il faut faire ou pas dans un domaine

Il me semble que le fait de dire : « Pour tout ce qui est prescriptif, je ne suis que moi, un citoyen parmi d’autres et qui les vaut tous, mais en tant qu’interprétation, mon travail c’est aussi de faire des propositions d’interprétation mais qui peuvent être refusées », cette posture, que je définis comme étant celle d’intellectuel dégagé, elle est précieuse car elle permet de sauver (...) ce que Foucault a critiqué en parlant d’ « intellectuel générique ».

Un intellectuel générique, c’est quelqu’un qui ne va pas prendre la parole uniquement sur des sujets dont il est ultra spécialiste, mais également sur des sujets qui peuvent être plus larges. Foucault opposait à cela la posture de l’« intellectuel spécifique ». Et, à mon sens, la posture d’intellectuel générique peut être vue comme un enrichissement quand elle est interprétative, quand on ne somme pas les gens d’avoir un certain avis. Mais elle peut crisper les publics et les éloigner de la prise de parole publique d’un certain nombre de personnalités du monde académique notamment quand elle relève de la prescription, ou quand elle se fait, pas forcément culpabilisante, mais en tout cas plus directement normative. (…) Et cela peut susciter de la défiance.

C’est donc sur cette base-là que j’essaie d’entretenir ce dégagement qui est justement, avoir conscience d’être engagé dans la société au sens d’y être encastré en tant que citoyen, d’avoir des lectures plutôt que d’autres, des conversations plutôt que d’autres, des centres d’intérêt plutôt que d’autres, mais du coup d’essayer de m’en tenir autant que possible à ces postures d’interprétation, et pas de prescription.

TZ : Camille faisait un lien « interprétation – dégagement » et « prescription – engagement ». Peut-être qu'il y a finalement un lien croisé entre interprétation et engagement, sur le fait qu’on peut s’engager à partir du moment où on est sûr d’avoir déjà bien interprété les choses. Par contre, quand l’engagement saute cette étape et tombe dans l’avis "café de commerce ", mais avec une étiquette universitaire, effectivement, Camille a raison, ça peut engager beaucoup de défiance. Donc, l’engagement, et c’est pour cela qu’il demande beaucoup d’efforts, il exige d’avoir une solide interprétation.

Tous les domaines scientifiques sont-ils traversés par cette problématique de l’engagement ou peut-on dire que les SHS sont un peu plus confrontées à cette question ?

TZ : Tous les domaines de recherche sont à mon avis traversés par la question de l’engagement. Je ne suis pas proche des sciences dures mais je pense que, quand on mène une recherche en biologie, en pharmacologie par exemple, que c’est défini par un protocole assez clair et précis, avec un objectif, etc, il n’en demeure pas moins qu’il est mis en œuvre par des individus, qui sont des sujets politiques et sociaux, et qui donc ne peuvent pas se débarrasser de leur subjectivité personnelle.

On ne travaille pas sur tel ou tel sujet par hasard, on le fait en fonction de nos intérêts, de notre histoire, notre rapport au monde, nos convictions personnelles, qu’elles soient politiques, religieuses, citoyennes, etc. (…)

Je pense que beaucoup de chercheurs en sciences dures, en sciences expérimentales, ont comme croyance que le progrès technique est autonome vis-à-vis du social et de l’activité politique. Il y a cette espèce de croyance que la science est à part. Sauf que, et ils n’en ont pas forcément conscience, c’est déjà un élément de subjectivité qui va finalement aussi influencer leurs travaux. Après, ce qui est sûr, c’est que tous les domaines de recherche ne s’interrogent pas de la même manière et avec la même intensité ou fréquence.

Donc je dirai que c’est partout mais ce n’est pas pensé de la même manière partout, voire ce n’est pas pensé du tout parfois !

CR : Je suis globalement d’accord avec ce qui a été dit, avec des parallèles plus que des contradictions. L’idée qu’il y a quelque chose de conjoncturel, c’est-à-dire qu’il y a des moments dans l’Histoire des sciences en général où on va considérer que telle ou telle science dure va pouvoir avoir des enjeux idéologiques plus ou moins marqués.

Il me semble néanmoins qu’il y a un argument (…) qui joue, c’est que lorsqu’on parle d’engagement, il y a une conception de l’engagement qu’on peut concevoir aussi comme fidélité à des idées au sens moral, c’est-à-dire inscription dans la longue durée. Et là, il est clair par exemple que des philosophes vont pouvoir citer Platon ou Aristote dans des bibliographies d’articles scientifiques là où, je pense, (…) on ne peut pas utiliser comme cadre scientifique la géographie ptolémaïque en géographie aujourd’hui. Ou encore, quand on prend des articles dans des domaines de sciences dures, les articles scientifiques cités sont plutôt dans les 10 dernières années dans des revues type Science ou Nature, alors que dans des articles de Sciences Humaines, on va faire référence à Weber, Tocqueville, Taine ou Tarde par exemple, de façon tout à fait actuelle. Donc du coup on peut tout à fait tranquillement dire que : oui, telle personne a eu une grande importance dans l’Histoire de telle ou telle science mais certaines de ses conclusions ont été réfutées par la suite, donc on n’y est pas fidèle et ce n’est absolument pas un problème.

Comment abordez-vous la question de l'expertise qui peut parfois conduire certains chercheurs sur la voie du conseil ? Peut-on y voir une forme d'engagement par le prolongement effectif et concret de recherches ?

TZ : C’est un terrain glissant l’expertise. Il faut considérer que la recherche est une forme d’expertise, c’est une forme d’interprétation avec ses codes, ses façons de voir les choses, mais qu’il en existe d’autres. En aménagement dans les villes, on a par exemple plusieurs sortes d’expertises. (…) Aujourd’hui, et c’est comme ça que mes étudiants sont amenés à travailler, on reconnaît ce qu’on appelle l’expertise d’usage, donc celle des habitants.

Je pense qu’il faut en tout cas éviter de présenter l’expertise scientifique comme une vérité qui serait intrinsèquement supérieure à d’autres registres d’analyse du monde social pour justement revenir sur cette réflexivité, pour mieux penser et critiquer ces conditions de production, ces biais, les instrumentalisations aussi dont elles peuvent faire l’objet parce qu’une fois qu’on a délivré cette expertise scientifique, elle peut être récupérée d’une certaine manière (…)

J’ai un exemple assez concret. Dans les années 90, Richard Florida, un chercheur économique canadien, a développé un concept qu’il a appelé la ville créative.

Il considérait que la croissance et l’attractivité des villes étaient liées à l’attraction d’une classe sociale qu’il appelait la classe créative, faite de travailleurs de la recherche, des médias, des arts etc, et qu’il fallait donc modeler les villes à leur image pour les attirer et pour se remettre d’une ville qui était désindustrialisée ou en crise. Finalement, cela a produit une standardisation des politiques urbaines. Beaucoup de grandes villes se sont basées sur cette théorie là et lui, Richard Florida, il était consultant. C’est-à-dire qu’il évaluait comment les villes avaient répondu à sa théorie ! Cela a donc standardisé des politiques et généré pas mal d’exclusion sociale parce qu’on s’est mis à créer des villes pour certains et pas pour d’autres. Cette posture de conseiller du prince, à partir d’une expertise scientifique mais au profit d’intérêts autres, pose donc problème. Passer d’expert à consultant, c’est un terrain très glissant. Plus sûrement que celui de l’engagement qui est dit et qui est réfléchi.

CR : Cette question d’expertise est en effet une notion assez glissante.

Dans les études sur l’Histoire qu’il a faites, Paul Ricœur distingue trois types de démarches historiques. La première, c’est l’établissement des faits. Par exemple, répondre à la question, combien y a-t-il eu de soldats morts lors de la 1ère Guerre mondiale ? Il faut alors éplucher des registres militaires, des cimetières, des ossuaires, des listes de disparus, … C’est un travail extrêmement technique de comptabilité. (…) mais il y a des gens qui vont pouvoir dire de manière très précise : « Voilà, tant de personnes sont mortes à la bataille de Passchendaele, ni plus ni moins »

Paul Ricœur dit ensuite l’Histoire comme compréhension, comme interprétation. On va se dire par exemple, pourquoi les Alliés ont-ils choisi d’attaquer à Passchendaele ? Et là, on va essayer de réunir des éléments de preuve, on va étudier la carte générale du conflit, étudier ce qui s’est dit dans les Ministères de la guerre, mais il y a toujours une marge d’interprétation. Et donc, pour moi, on n’est typiquement plus dans l’expertise mais dans l’interprétation puisque, à partir des mêmes chiffres de morts à Passchendaele, on peut donner des interprétations concurrentes et puis les débattre dans des colloques.

Et il y a un troisième type d’Histoire pour Ricœur, c’est ce qu’il appelle l’Histoire poétique (…) qui est une proposition de compréhension du monde humain. On peut prendre pour exemple « Le Monde d’hier » de Stefan Zweig, où la bataille de Passchendaele va être une petite partie de la 1ère Guerre Mondiale que Zweig va interpréter comme ce qu’il appelle le suicide de la civilisation européenne, qu’il va lui-même interpréter dans l’Histoire universelle, le tout dans une posture engagée qui est la sienne : celle d’un intellectuel engagé contre le nazisme. On est là dans l’Histoire poétique.

Pour moi, l’expertise bien comprise est très clairement au niveau du premier type d’Histoire dont parle Ricœur. Elle est souvent, et c’est difficilement évitable, entre le premier et le deuxième type quand on utilise le syntagme « expertise et conseil », puisque conseil, c’est sur la base d’une interprétation. Et c’est à mon avis le plus loin qu’on peut aller dans une posture qui se veut raisonnablement dégagée.

Thomas Zanetti, nous sommes arrivés jusqu’à vous sur les conseils de Bernard Guy qui nous avait signalé des travaux que vous aviez fait réaliser par des étudiants sur la question de l’engagement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

TZ : En fait, c’est un atelier qu’on avait organisé avec Bernard et d’autres collègues pour les étudiants en sciences sociales de l’Ecole doctorale de Lyon 2 pour réfléchir sur l’engagement et le rapport au terrain, et plus largement sur diverses manières de faire de l’épistémologie de leurs propres disciplines. L’idée, c’était de partir de textes écrits sur l’engagement (…) et d’amener les étudiants qui sont en train de faire une thèse, à réfléchir justement sur ce qu’ils font, eux-mêmes, à leur terrain.

Parce que c’est vrai qu’une thèse, c’est assez normé, c’est assez académique : on a son enquête de terrain, on la fait, et après on écrit. Pour certains, leur terrain, c’est juste leur terrain de thèse. Pour d’autres, c’est quelque chose à laquelle ils pensaient avant et qui leur tient à cœur. Et puis d’autres encore, ne vont penser qu’à ça pendant 3 ans et ça va devenir très important. Donc, à partir de là, ce n’est plus seulement le terrain qui est interprété, c’est aussi leur propre vie.

Une thèse c’est assez marquant en sciences sociales, surtout quand ça dure 5 ou 6 ans. Moi, j’ai fait ma thèse sur Michelin et Clermont-Ferrand.

A la base, je suis plutôt critique : Michelin, pour moi c’est la multinationale capitaliste, c’est pas des « gentils », il y a plein de choses à critiquer. Mais, quand on passe 6 ans à travailler sur Michelin, on se dit : C’est une multinationale capitaliste mais elle est mieux que les autres quand même ! Et pourquoi me suis-je dit qu'elle est mieux que les autres ? Parce que j’ai passé 6 ans à travailler dessus et à y penser ! Donc, pour que ça ne soit trop dur, il faut quand même y trouver un peu de plaisir. Et c’est là où l’attachement se crée.

(…) Et donc, le but de l’atelier, c’était qu’ils sortent un peu la tête du guidon de la thèse et qu’ils prennent un peu de hauteur par rapport à ce que le terrain leur fait, et ce qu’ils font aussi à leur terrain. Et comment potentiellement ça peut aussi les changer en tant que personnes parce que, ça peut être marquant de travailler 6 ans sur un sujet…

Certaines questions sont aujourd’hui sensibles et notamment celles en lien avec l’environnement. On peut donner pour exemple une initiative entreprise par une poignée d’étudiants de grandes écoles, puis structurée par 700 d’entre eux. Fin 2021, ils étaient 32 000 étudiants et étudiantes de grandes écoles, à avoir signé ce manifeste « Pour un réveil écologique » dans lequel ils affirment : « Nous, futurs travailleurs, sommes prêts à questionner notre zone de confort pour que la société change profondément ». Ils se disent par exemple prêts à réduire de moitié leurs salaires par rapport à ce que leurs études a priori leur permettent d’envisager, ils demandent que plus d’heures soient consacrées dans leur cursus à l’enseignement en lien avec les questions majeures liées à l’environnement et ils souhaitent, dans leurs futurs métiers, être en adéquation entre la façon qu’ils auront de vivre au profit d’une planète vivable et leur investissement professionnel. Est-ce que ce sont des préoccupations que vous notez et comment y réagissez-vous ?

CR : Je suis convaincu par le fait que ces préoccupations sont présentes chez un nombre croissant de personnes mais je pense aussi qu’est parallèlement présente chez un nombre croissant de personnes -et peut-être même plus grand- la crainte qu’on les oblige à renoncer à du confort auquel ils tiennent. Et par conséquent, il peut m’arriver de penser, mais peut-être est-ce excès de pessimisme de ma part, qu’il vaut mieux faire tout ce qui est décrit là à bas bruit, c’est-à-dire le faire soi-même, dans son coin, et compter un peu sur l’effet de masse (… ) plutôt que le revendiquer, en faire un manifeste public avec lequel on peut être en empathie mais que certaines personnes vont prendre comme une mise en cause personnelle et qui peut donc les polariser contre quelque chose. Moi j’ai tendance à croire que, dans ces domaines-là, les idées gagnent toujours à la fin, qu’il faut étudier les idées parce qu’elles vont plus vite que la réalité, mais que souvent les plus grands bouleversements se font à bas bruit plutôt que dans des tribunes. Mais ça c’est une sensibilité totalement personnelle et je n’ai aucune prétention à ce que ce soit davantage que ce ressenti personnel.

TZ : On sent que c’est une génération qui, plus que les nôtres, n’a pas grandi dans le même monde, qui ne vit pas la même chose. Par exemple, quand j’étudie les candidatures, je note sur les cv cet attrait pour la permaculture, les stages qu’il font autour de la protection des espaces naturels, des ressources, enfin tout ce qui tourne autour de l’environnement. C’est quelque chose qu’on ne voyait pas forcément il y a 5 ou 10 ans. Ça n’est d’ailleurs presque plus un engagement tant il est évident et partagé.

Pour le Master en aménagement par exemple, (…) on rajoute des choses très concrètes comme des cours sur les circuits courts, sur l’alimentation, etc. Je vois donc bien les choses évoluer. Après effectivement, tout cela vient aussi du milieu dans lequel ils ont grandi, d’injonctions qui peuvent venir d’en haut, de théories qui envahissent ou qui ont un peu de succès sur la scène publique. Il n’y a jamais une pure liberté de penser et de choisir, on est toujours influencés mais, dans cette génération quand même, il y a un vrai engagement collectif.

CR : Un point qui est intéressant aussi et que j’observe, c’est le déclin de la figure du militant qui va suivre une ligne, qui va faire les marchés, qui va coller des affiches, qui va militer pour un conseiller général, et par contre un accroissement de la figure du preneur d’initiatives. Le fait de dire : "Dans mon village, ce n’est pas possible qu’il n’y ait pas au moins une épicerie sociale et solidaire, donc avec mon voisin et ma copine on va la créer" Et le projet se réalise (…) avec une confiance faite à l’initiative locale, pas forcément individuelle mais de petits groupes de personnes.

TZ : A La Guillotière, j'ai fait travailler des étudiants sur un conflit entre des habitants et les élus pour le dire vite. Ils ont donc vu la complexité des choses et ils étaient mis dans cette position justement où, en tant qu’étudiants, ils étaient peut-être plus proches du collectif d’habitants, mais en tant que futurs techniciens, leurs futurs donneurs d’ordres, ce sont les élus.

Pour beaucoup de gens, psychologiquement, faire son métier en lien et de façon plus ou moins cohérente avec ses propres idées, c’est important.

C’est vrai que ce n’est pas quelque chose de simple mais je pense qu’ils auront aussi le pouvoir de changer un peu les choses pour leur génération.

Une remarque de Rodolphe Le Riche dans le tchat :

CR : Il me semble que, en tout cas la posture de dégagement telle que je l’évoquais tout à l’heure, peut permettre une posture qui serait de ne pas se revendiquer comme « en étant ». Moi, je ne dis pas que je fais des études en gender studies, mais je n’ai aucun mépris pour les études en gender studies. C’est-à-dire que ça m’intéresse, j’ai de la curiosité pour ça, je les lis, je les cite quand je trouve des choses qui m’intéressent mais je ne me présente pas avec un carton sur un colloque : je suis chercheur en gender studies. Mais je ne dis pas non plus : ce sont des élucubrations méprisables, comme les personnes qui y sont très opposées peuvent le dire. De la même manière dans les approches sur l’environnement, je ne suis pas personnellement collapsolgoue par exemple, mais je lis les collapsologues. C’est-à-dire qu’il y a une dimension de curiosité respectueuse qui est que j’essaie de tenir à égale distance encore une fois de l’adhésion et du mépris et qui correspond à ce que j’ai présenté tout à l’heure comme étant la posture de l’intellectuel désengagé.

TZ : Parfois, on peut avoir de vrais engagements mais le sujet qu’on fait n’intéresse personne, donc on n’est pas repérés. Et puis des fois, selon l’actualité et suivant les débats, on va se retrouver à être vus comme engagés. Et c’est amusant parce que quelqu’un qui travaille sur tel sujet va être vu comme engagé, comme radical parce que la société parle de ça et que ce sont des sujets polémiques et controversés, et c’est à ce moment-là qu’on retrouve des travaux faits 20 ans plus tôt qui disaient des choses très radicales mais qui sont passées sous les radars ou qui n’étaient pas vues de la même manière.

Je pense donc que la société, à un moment donné, construit l’engagement intellectuel d’une certaine manière en fonction de ce qu’elle valorise, ce qu’elle voit etc. Et ça, c’est une des difficultés de l’engagement parce que c’est là où on maîtrise moins les choses.

Toujours dans la zone de discussion, Bernard Guy demande

CR : Je suis à la fois d’accord et pas d’accord. C’est-à-dire qu’il y a une dimension à rassembler suffisamment d’éléments et en particulier (…) de lectures pour produire des interprétations. Ça prend forcément du temps mais parfois, le fait d’aller se cogner à quelque chose de plus immédiat, peut être intéressant.

On voit ça notamment chez des intellectuels qui travaillent aussi dans la presse. Quand on doit rendre son papier toutes les semaines pour la chronique qu’on fait, on est moins précis, c’est un défaut, mais ça nous oblige parfois à ne pas tergiverser pendant 20 ans avant de poser une interprétation qu’on avait en tête 19 ans plus tôt… Et donc, je pense qu’il y a les deux, c’est-à-dire que c’est à la fois une bonne et une mauvaise chose… comme dans de nombreux cas !

TZ : Pour revenir sur ma thèse, je l’ai faite de manière peu engagée. J’ai fait mon exercice académique parce qu’on répond aussi à des injonctions, on veut s’insérer dans le marché du travail. Et aujourd’hui, quand des médias me sollicitent pour parler de Michelin parce que j’ai fait ces travaux-là, eh bien là je me permets justement un engagement et un point de vue qui seront un peu plus politiques.

Donc le côté post-travail scientifique peut permettre l’engagement parce qu’on est libéré des normes du travail scientifique

Dernières questions à chacun

Thomas Zanetti, avez-vous parfois été en conflit avec vous-même en vous disant par exemple sur tel ou tel sujet : Je suis en train d’approcher quelque chose qui ne va pas tout à fait bien résonner avec mon engagement et, en tant que chercheur, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça ? Est-ce que ça a été un peu une turbulence ? Ou est-ce que ça n’est jamais arrivé ?

En terme de recherche pure, non, parce que j’arrive à tenir les deux choses et à me dire qu’à un moment donné, je ne peux pas toujours être sur le côté militant. Et puis, en étant avec des militants très radicaux, (…) ça permet justement de se positionner un peu entre les deux.

Là où c’est plus compliqué, c’est par rapport au milieu universitaire en général, notamment le côté précarité du milieu etc (…) Il y a quand même une crise du milieu universitaire en ce moment, on manque de beaucoup de postes alors qu’on a énormément d’étudiants, des étudiants qui ne sont pas reçus dans de bonnes conditions. Là, l’engagement nécessiterait de dire, mais bon il est collectif aussi : il faut arrêter. Et là, il y a peut-être en effet une petite contradiction d’être aussi engagé dans le monde social, parce que c’est plus facile, parce que peut-être que son quotidien professionnel y est moins directement lié, et de ne pas reproduire le même engagement là où l’on travaille…Oui, peut-être qu’il y a un certain confort à s’engager en dehors de sa sphère professionnelle.

Camille Roelens, est-ce que la posture de chercheur dégagé, par moment est inconfortable, c’est-à-dire, se dire, j’ai une vision et une approche très intellectuelle, très intellectualisée des choses, et parfois, j’ai peut-être envie de laisser passer quelque chose qui est de l’ordre par exemple de l’affect, de l’émotion, et donc, sur cette chose-là, j’aimerais bien laisser parler un peu plus ce que je pense et ce que je suis

Pour le coup, non (…) au contraire, ça serait l’idée d’avoir à en bouger qui m’inquièterait profondément !

J’avais commencé par une citation de Desproges, je vais finir par lui. Desproges disait : « Quand on partage mes idées j’ai l’impression que ce ne sont plus les miennes ». Et moi j’ai un peu cette tendance-là. Ce qui me conduit souvent à aller défendre des points de vue minoritaires, dans des enceintes où ils sont très minoritaires. Et là, la grande chance que j’ai eue jusqu’à maintenant, si je peux donner une image un peu plus humoristique que sérieuse, c’est, si ça ressemblait au martyr de San Sebastian, ce serait avec des flèches à bouts en caoutchouc. Ça, ça dépend évidemment de ceux qui les tirent. Et j’ai eu la chance de rencontrer des archers de ce calibre-là. Autrement dit des gens qui sont avant tout soucieux de débats contradictoires mais bienséants, ce qui du coup a rendu cette posture-là très confortable et au final plutôt stimulante.

Pour retrouver l'intégralité des propos de Thomas Zanetti et de Camille Roelens, la vidéo du Cercle Philo "Recherche et Engagement" est ici